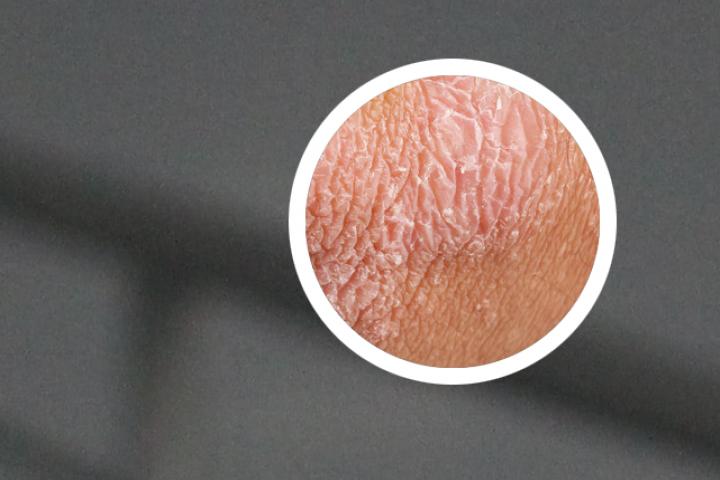

银屑病使用生物制剂,是否需要后续吃药?生物制剂在银屑病中的应用越来越广泛,尤其在治疗中重度、难治性及特殊类型银屑病方面发挥了积极的作用。

为控制银屑病症状,患者通常需要长期治疗,但对于治疗应答良好或病情较为稳定的患者,可能不需固定剂量维持治疗,适当的剂量调整既可降低治疗成本,又可减少与药物暴露相关的安全风险。

因此,明确生物制剂是否可以减量,减量的合适人群以及策略对于提高用药安全性和降低医疗成本至关重要。

01哪些患者可以考虑减量?目前对于减量合适人群的定义尚未达成共识。

《中国银屑病生物制剂治疗指南(2024)》建议,治疗效果达标并保持6个月以上时可以停药,也可开始减量维持治疗1。

达标定义为皮损完全清除(银屑病面积与严重程度指数[PASI]较基线改善达100%[PASI100])或PASI90、研究者总体评分(PGA)0/1等。

类似地,根据意大利都灵大学Simone Ribero博士等人的经验,治疗启动6个月后维持在PASI100的超级应答者,以及应答较慢但皮损清除至少6个月的患者都是适合减量的人群2。

鉴于吸烟者的全身炎症水平较高,这类患者剂量调整失败的风险更大。

此外,几乎所有生物制剂的研究都表明,既往未使用过生物制剂(bionaive)的患者应答速度更快,应答维持时间更长,因此更适合减量治疗2。

一般而言,银屑病病情较轻、一般情况较好、对生物制剂治疗应答良好的患者更有可能减量且不复发。

总之,决定是否减少生物制剂的剂量需要同时考虑益处和风险,并根据患者的疾病严重程度、生活质量及合并症进行个体化治疗3。

02使用生物制剂的银屑病患者如何减量?目前,银屑病生物制剂减量尚缺乏明确和公认的标准。

根据我国国情,综合考虑治疗需求、安全性和经济承受能力,《中国银屑病生物制剂治疗指南(2024)》建议,减量维持治疗可通过减少单次剂量(减少20%~50%)或延长用药间隔来实现。

并且,对于既往病史中病情与季节变化明显相关的患者,停药或减量的时机应尽量避开其病情易加重的季节1。

2024年,荷兰相关领域的皮肤科专家曾就病情稳定和低疾病活动度的银屑病患者使用阿达木单抗、依那西普和乌司奴单抗的减量标准达成共识1,并提出减量流程(图1)。

这也是首个明确银屑病生物制剂减量标准的专家共识。

由于现有证据有限,此处减量定义为“延长用药间隔”4。

图1 银屑病生物制剂减量流程Simone Ribero博士等人则认为,与白细胞介素(IL)-17抑制剂相比,IL-23抑制剂(如(risankizumab、tildrakizumab、古塞奇尤单抗)可能是比较适合减量的药物,因其药代动力学允许延长用药间隔。

根据药物的半衰期,建议risankizumab和tildrakizumab的减量策略为将两次用药之间的间隔时间延长1.5倍,而古塞奇尤单抗可延长至2倍。

对于IL-17抑制剂,可以将用药间隔延长至1.5个月或6周。

考虑到布罗利尤单抗的受体药效学,该药似乎较难减量维持治疗。

而对于肿瘤坏死因子(TNF)-α抑制剂,尽管有可能延长用药间隔,但鉴于减量后产生抗药物抗体(ADA)的风险增加,可能导致患者失应答,因此需要进一步评估这类药物的免疫原性。

还有一些学者提出可以将血清药物浓度作为剂量调整的潜在指标,如果血清浓度低于特定阈值,则增加剂量;如果血清浓度高于特定阈值,则减少剂量。

总之,基于现有研究,银屑病生物制剂减量是可行的,但目前各项研究的纳入标准、减量方案和成功减量的定义各不相同,还需要进一步研究以明确合适的减量人群及策略。